天の恵みを閉じ込めて🌞収穫の喜びを分かち合うヽ(^o^)丿

まだまだ昼間は暑いですが、早朝や夜間は過ごしやすい気温になってきました(#^.^#)

特に夜間は、窓を開けてみると風と共に虫の鳴き声が聞こえてきて秋を感じさせてくれます。

9月は稲刈りがはじまって一年で一番忙しく、気温も暑くて作業が大変でしたが、みんなで助け合ってのり切ることができましたヽ(^o^)丿

10月にはいってからは、やっと涼しくなり体の負担が減って作業がしやい、イセヒカリまで刈り終えたので余裕が出てきました。

前半戦が終わり後半戦は、黒米→ヒノヒカリ→緑米の稲刈りが11月中旬まで続く予定です!

稲刈り天日干しをしたら【5~10】日ほど太陽の恵みで美味しさを凝縮させていよいよ収穫🌾

着々とイセヒカリの脱穀作業がおこなわれています。

今年は、雨が降ることが多くて自然乾燥に時間がかかって予定通りに脱穀できない事態にも発生しております。

お天道様のご機嫌で計画通りにいかない時もありますが、それも農業のだいご味(/・ω・)/

天日干してから日数が経過すると水分が抜けて稲穂の葉っぱが緑色から茶色に変わったら脱穀時のサイン🌾

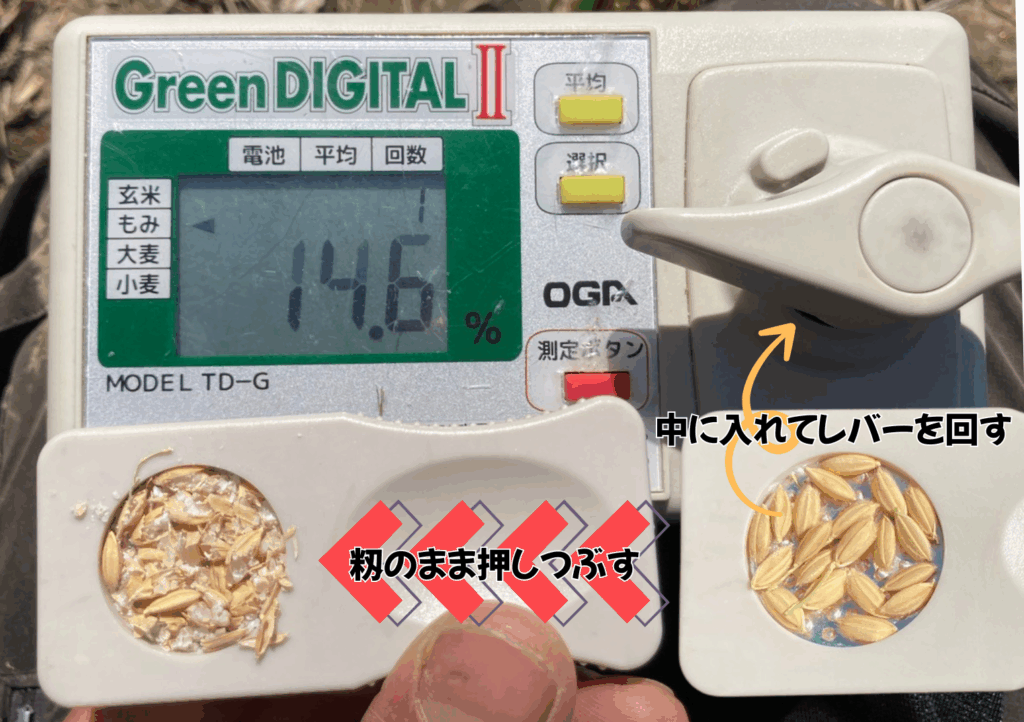

稲を刈り取った直後のお米の水分量は20~25%あるのを天日干しで14~15%まで下がってから脱穀します。

そうしないと水分量が多いとカビが生えやすくなり長期保存が出来ません。

ただしすぐに精米して食べる場合は、水分量が多くても大丈夫です。

逆に乾燥しすぎて14%を下回ると胴割れしやすくなり品質が下がってしまうので注意が必要です。

水分量を計るの機械

↓↓↓

既定の水準まで水分が下がったら脱穀開始!!

作業開始時間は、朝露で水滴が稲穂につく時間帯をさけてAM10時以降がベスト。

脱穀専用の機械【ハーベスター】

籾だけ選別して吐き出し、藁のまま出すことも粉砕して出すことも出来ます。

作業は3人1組で実施

稲木から稲を下す人と機械に稲を流す人と機械を操縦する人

一番気を付けないといけないのは、刃が常に回っているため、手を巻き込まれないように注意して作業する必要があります。

操縦者は、危険だと思ったら緊急停止できるような心構えとたまに藁が機械の中で詰まることがあるため、機械の異常音はないか全体を把握しながら操縦しなければなりません。

稲木から稲を下す人は、腕の上げ下げを何回もやるので意外に体力がいります。

稲を機械に流す人は、早く作業を終わらそうとして稲をバンバン機械に入れると中で藁が詰まってしまい逆に時間と手間がかかってしまいます。

稲を機械に流す人の判断力が脱穀時間に大きくかかわるため一番大事かもしれません。

単純な作業ですが知れば知るほど奥が深い脱穀作業!

みんなで経験をつみことで安全に作業時間を短くしいき、楽な農業ライフを堪能していくぞ!!

byさかた